Quand le nucléaire va augmenter l'eau du Rhône 30 degrés

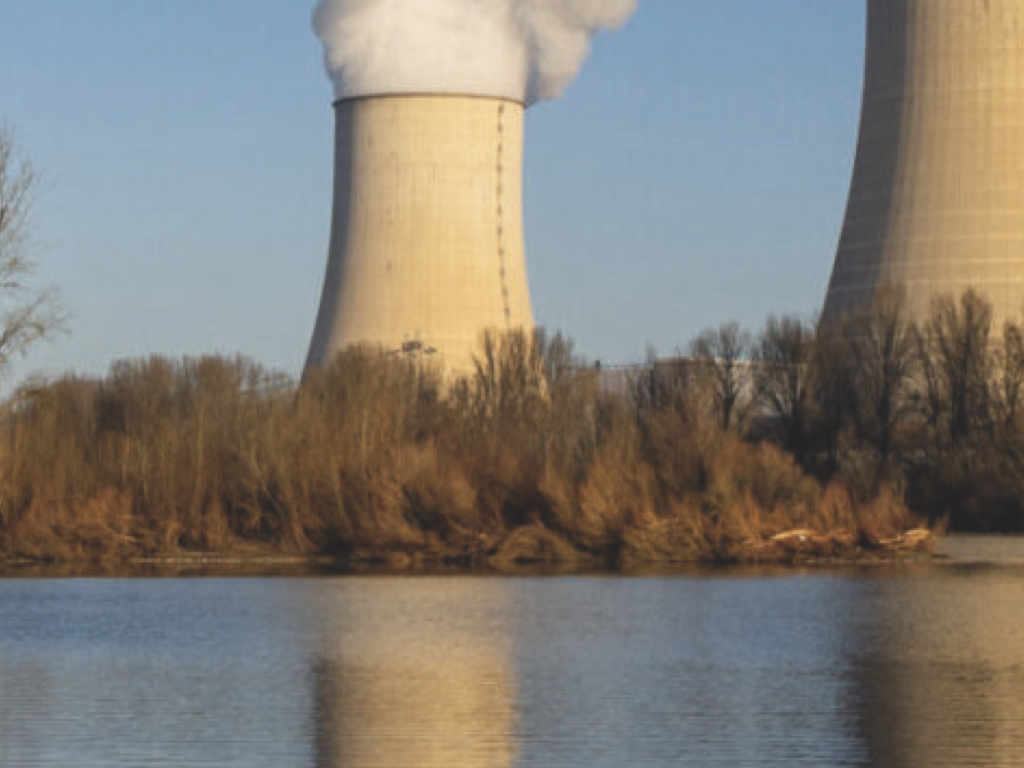

Le 8 juin 1974, le journal Le Monde publiait un article signé de Dominique Verguèse, « La température du Rhône ne devra pas dépasser 30 degrés ». Le résumé introductif faisait référence à la construction, « sur le site du Bugey au bord du Rhône, à 30 kilomètres à l'est de Lyon, de quatre centrales nucléaires de 925 mégawatts chacune d'ici à 1978, en plus de la centrale de 540 mégawatts qui existe déjà ».

Il évoquait « les conséquences écologiques considérables de la multiplication de telles centrales le long du Rhône et de la Loire », sachant que « d'ici à 1985, une vingtaine de parcs de centrales devront, selon E.D.F., être réalisés en France, et le double avant l'an 2000 ». Et concluait « Il suffira de trois ou quatre de ces parcs le long du Rhône, à Bugey, à Aramon, à Tricastin, pour que l'eau du fleuve atteigne 30 degrés l'été.

C'est du moins la norme qui a été fixée et qu'E.D.F. ne devra pas, en principe, dépasser. S'il en est ainsi, la vie animale disparaîtra pour une large part et l'écologie des rives en sera complètement modifiée ».

Le 8 juin 1974, le journal Le Monde publiait un article signé de Dominique Verguèse, « La température du Rhône ne devra pas dépasser 30 degrés ». Le résumé introductif faisait référence à la construction, « sur le site du Bugey au bord du Rhône, à 30 kilomètres à l'est de Lyon, de quatre centrales nucléaires de 925 mégawatts chacune d'ici à 1978, en plus de la centrale de 540 mégawatts qui existe déjà ».

Il évoquait « les conséquences écologiques considérables de la multiplication de telles centrales le long du Rhône et de la Loire », sachant que « d'ici à 1985, une vingtaine de parcs de centrales devront, selon E.D.F., être réalisés en France, et le double avant l'an 2000 ». Et concluait « Il suffira de trois ou quatre de ces parcs le long du Rhône, à Bugey, à Aramon, à Tricastin, pour que l'eau du fleuve atteigne 30 degrés l'été.

C'est du moins la norme qui a été fixée et qu'E.D.F. ne devra pas, en principe, dépasser. S'il en est ainsi, la vie animale disparaîtra pour une large part et l'écologie des rives en sera complètement modifiée ».

Le 10 juillet 1974, Le Monde publiait une lettre de M. Georges Vachaud, maître de recherches au Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Selon le journal « Celle-ci fournit des renseignements précis sur les effets de l'augmentation de la température de l'eau des fleuves, un problème qui préoccupe aussi beaucoup l'ancien directeur du cabinet de M. Poujade (le Monde du 27 juin 1974) ».

Cette lettre alertait alors sur le fait que la communauté scientifique était tenue à l’écart des études et des prises de décision : « Doit-on maintenant laisser aller vers l'irrémédiable ? (...) Contrairement à ce qui se passe maintenant outre-Atlantique, où, grâce à la pression de plusieurs courants convergents, la communauté scientifique a été largement associée aux études relatives au programme nucléaire, les laboratoires de recherches semblent avoir été ici tenus à l'écart des études et prises de décision.

Cela semble d'autant plus grave que les conséquences liées à l'implantation de ces centrales divisent l'opinion, mais paraissent toutes très importantes. »

Le 10 juillet 1974, Le Monde publiait une lettre de M. Georges Vachaud, maître de recherches au Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Selon le journal « Celle-ci fournit des renseignements précis sur les effets de l'augmentation de la température de l'eau des fleuves, un problème qui préoccupe aussi beaucoup l'ancien directeur du cabinet de M. Poujade (le Monde du 27 juin 1974) ».

Cette lettre alertait alors sur le fait que la communauté scientifique était tenue à l’écart des études et des prises de décision : « Doit-on maintenant laisser aller vers l'irrémédiable ? (...) Contrairement à ce qui se passe maintenant outre-Atlantique, où, grâce à la pression de plusieurs courants convergents, la communauté scientifique a été largement associée aux études relatives au programme nucléaire, les laboratoires de recherches semblent avoir été ici tenus à l'écart des études et prises de décision.

Cela semble d'autant plus grave que les conséquences liées à l'implantation de ces centrales divisent l'opinion, mais paraissent toutes très importantes. » Plus d’un demi-siècle plus tard, alors que le président Macron a décidé de « relancer » le nucléaire par la construction de 3 à 7 paires de nouveaux réacteurs EPR de 1 670 MW chacun, rien n’a changé. Très peu de chercheurs sont mobilisés pour évaluer les conséquences des programmes nucléaires, déjà réalisés ou prévus. Aucun bilan environnemental, économique et social sérieux n’a été fait après 70 ans de nucléarisation forcée du pays. Les dégâts sont pourtant réels.

Dégâts de la production d’électricité nucléaire sur l’eau et catastrophes nucléaires liées à un manque ou excès d’eau

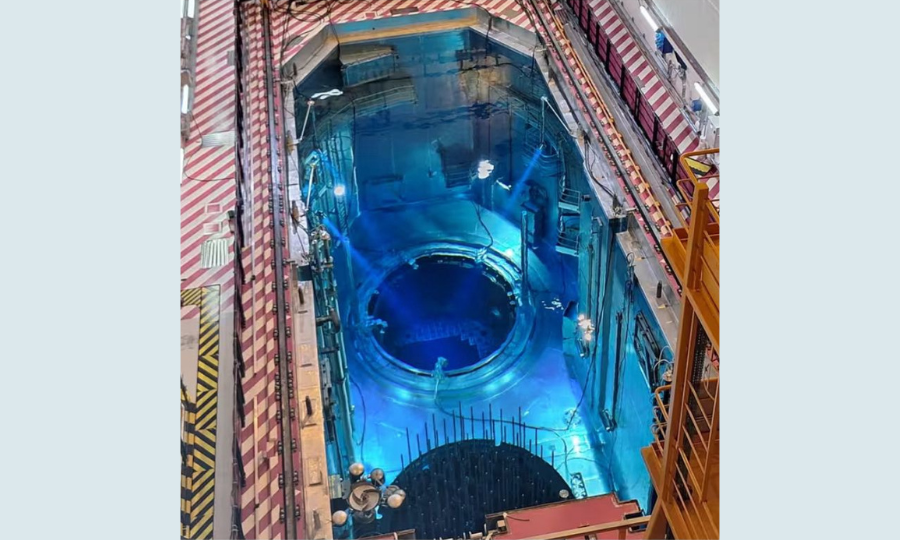

En fonctionnement normal, plus des deux tiers de la chaleur de fission atomique est rejetée dans l’environnement proche des centrales nucléaires via des circulations d’eau.Elles servent à évacuer la chaleur produite dans les réacteurs et dans les «piscines» où sont stockés les «combustibles» usés. Dans les cuves des réacteurs nucléaires, de production d’électricité et de propulsion de sous-marins et de porte-avions, l’eau est sous très haute pression pour éviter la formation de vapeur qui ne permettrait pas d’évacuer correctement la chaleur dégagée par les barres de « combustible ».

Plus d’un demi-siècle plus tard, alors que le président Macron a décidé de « relancer » le nucléaire par la construction de 3 à 7 paires de nouveaux réacteurs EPR de 1 670 MW chacun, rien n’a changé. Très peu de chercheurs sont mobilisés pour évaluer les conséquences des programmes nucléaires, déjà réalisés ou prévus. Aucun bilan environnemental, économique et social sérieux n’a été fait après 70 ans de nucléarisation forcée du pays. Les dégâts sont pourtant réels.

Dégâts de la production d’électricité nucléaire sur l’eau et catastrophes nucléaires liées à un manque ou excès d’eau

En fonctionnement normal, plus des deux tiers de la chaleur de fission atomique est rejetée dans l’environnement proche des centrales nucléaires via des circulations d’eau.Elles servent à évacuer la chaleur produite dans les réacteurs et dans les «piscines» où sont stockés les «combustibles» usés. Dans les cuves des réacteurs nucléaires, de production d’électricité et de propulsion de sous-marins et de porte-avions, l’eau est sous très haute pression pour éviter la formation de vapeur qui ne permettrait pas d’évacuer correctement la chaleur dégagée par les barres de « combustible ».  Mais les circuits qui y sont raccordés ne sont pas parfaitement étanches. Il y a des fuites chroniques que des cuves récupèrent et stockent. Mais il arrive un moment où une partie de ces effluents liquides radioactifs et chimiques sont rejetés à l’extérieur où ils rejoignent les radionucléides issus des retombées d’essais aériens de bombes atomiques. Pompages et pollutions (thermiques, radioactives et chimiques) affectent les milieux naturels et les espèces vivantes.

1/ Des pompages massifs fragilisent des milieux déjà malmenés. Selon les cours d’eau et les centrales nucléaires, le débit d’étiage est à peine supérieur et même, dans certains cas, inférieur au débit maximum de pompage autorisé pour les installations d’EDF.

Les débits autorisés sont tels qu’ils pourraient, dans certains cas, assécher complètement le cours d’eau. Les débits réels, pompés dans les cours d’eau et dans la mer, provoquent en outre des dégâts certains à une partie des organismes aquatiques qui ne peuvent résister à l’aspiration des pompes des circuits de refroidissement des réacteurs et passent à travers les filtres ou sont bloqués sur ceux-ci.

Mais les circuits qui y sont raccordés ne sont pas parfaitement étanches. Il y a des fuites chroniques que des cuves récupèrent et stockent. Mais il arrive un moment où une partie de ces effluents liquides radioactifs et chimiques sont rejetés à l’extérieur où ils rejoignent les radionucléides issus des retombées d’essais aériens de bombes atomiques. Pompages et pollutions (thermiques, radioactives et chimiques) affectent les milieux naturels et les espèces vivantes.

1/ Des pompages massifs fragilisent des milieux déjà malmenés. Selon les cours d’eau et les centrales nucléaires, le débit d’étiage est à peine supérieur et même, dans certains cas, inférieur au débit maximum de pompage autorisé pour les installations d’EDF.

Les débits autorisés sont tels qu’ils pourraient, dans certains cas, assécher complètement le cours d’eau. Les débits réels, pompés dans les cours d’eau et dans la mer, provoquent en outre des dégâts certains à une partie des organismes aquatiques qui ne peuvent résister à l’aspiration des pompes des circuits de refroidissement des réacteurs et passent à travers les filtres ou sont bloqués sur ceux-ci. 2/ Une partie de l’eau pompée est soustraite à son milieu d’origine. La consommation d’eau des centrales nucléaires françaises en 2021 (hors eau évaporée du fait de l’échauffement des cours d’eau) représente 6 300 litres d’eau par an et par habitant ou encore 17,5 litres par jour et par habitant.

C’est 7 fois plus que le minimum vital nécessaire pour une personne adulte (de l’ordre de 2,5 litres par jour) ou encore 12 % de la consommation d’eau potable par habitant (150 litres par jour en moyenne). Mais contrairement aux « buveurs d’eau du robinet », qui la restituent en quasi- totalité aux milieux proches de ceux dans lesquels elle a été puisée, les tours de refroidissement qui évaporent l’eau puisée dans les cours d’eau ne la restituent pas à ceux-ci.

2/ Une partie de l’eau pompée est soustraite à son milieu d’origine. La consommation d’eau des centrales nucléaires françaises en 2021 (hors eau évaporée du fait de l’échauffement des cours d’eau) représente 6 300 litres d’eau par an et par habitant ou encore 17,5 litres par jour et par habitant.

C’est 7 fois plus que le minimum vital nécessaire pour une personne adulte (de l’ordre de 2,5 litres par jour) ou encore 12 % de la consommation d’eau potable par habitant (150 litres par jour en moyenne). Mais contrairement aux « buveurs d’eau du robinet », qui la restituent en quasi- totalité aux milieux proches de ceux dans lesquels elle a été puisée, les tours de refroidissement qui évaporent l’eau puisée dans les cours d’eau ne la restituent pas à ceux-ci. 3/ La potabilité de l’eau destinée à la consommation humaine est altérée. L’élévation de la température de l’eau peut aller au-delà de la limite réglementaire de potabilité (25°C). Lorsqu’un cours d’eau est utilisé à la fois pour l’alimentation en eau potable (cas fréquent pour plusieurs grandes agglomérations françaises) et pour refroidir les centrales nucléaires il y a manifestement un conflit de priorités. Ainsi, pour 8 des 14 centrales nucléaires refroidies par des cours d’eau, la température maximale autorisée pour les rejets en aval, après mélange avec les eaux du cours d’eau, dépasse la température limite de potabilité.

Et pour les 6 autres il n’y a pas de limite de température, uniquement une limite d’échauffement entre l’amont et l’aval!

Les autorisations de rejets d’eau chaude accordées à EDF pour l’exploitation de ses centrales nucléaires sont manifestement en contradiction avec le Code de la Santé publique.

4/ La pollution thermique massive par les centrales nucléaires aggrave le réchauffement climatique.

EDF connaît la gravité du problème puisque qu’elle a mené une étude pour déterminer le rôle des rejets thermiques, des centrales nucléaires, sur l’élévation de la température du Rhône.

La synthèse de cette étude, publiée en 2016, montre que les rejets de chaleur des centrales situées entre Saint-Vulbas (centrale nucléaire du Bugey) et Aramon (à l’aval de la centrale de Tricastin) ont provoqué en moyenne annuelle une augmentation de la température des eaux du Rhône de 1,2°C sur une augmentation totale de 1,4°C (comparaison entre la période 1988-2010 où tous les réacteurs utilisés actuellement étaient en service et la période 1920-1977 où il n’y en avait pratiquement aucun). Dit autrement, les rejets de chaleur des centrales nucléaires sont responsables à 86 % de l’élévation de température des eaux du Rhône.

3/ La potabilité de l’eau destinée à la consommation humaine est altérée. L’élévation de la température de l’eau peut aller au-delà de la limite réglementaire de potabilité (25°C). Lorsqu’un cours d’eau est utilisé à la fois pour l’alimentation en eau potable (cas fréquent pour plusieurs grandes agglomérations françaises) et pour refroidir les centrales nucléaires il y a manifestement un conflit de priorités. Ainsi, pour 8 des 14 centrales nucléaires refroidies par des cours d’eau, la température maximale autorisée pour les rejets en aval, après mélange avec les eaux du cours d’eau, dépasse la température limite de potabilité.

Et pour les 6 autres il n’y a pas de limite de température, uniquement une limite d’échauffement entre l’amont et l’aval!

Les autorisations de rejets d’eau chaude accordées à EDF pour l’exploitation de ses centrales nucléaires sont manifestement en contradiction avec le Code de la Santé publique.

4/ La pollution thermique massive par les centrales nucléaires aggrave le réchauffement climatique.

EDF connaît la gravité du problème puisque qu’elle a mené une étude pour déterminer le rôle des rejets thermiques, des centrales nucléaires, sur l’élévation de la température du Rhône.

La synthèse de cette étude, publiée en 2016, montre que les rejets de chaleur des centrales situées entre Saint-Vulbas (centrale nucléaire du Bugey) et Aramon (à l’aval de la centrale de Tricastin) ont provoqué en moyenne annuelle une augmentation de la température des eaux du Rhône de 1,2°C sur une augmentation totale de 1,4°C (comparaison entre la période 1988-2010 où tous les réacteurs utilisés actuellement étaient en service et la période 1920-1977 où il n’y en avait pratiquement aucun). Dit autrement, les rejets de chaleur des centrales nucléaires sont responsables à 86 % de l’élévation de température des eaux du Rhône. 5/ La pollution chronique, chimique et radioactive, contamine durablement les milieux aquatiques. Cette pollution de cours d’eau et de leurs nappes alluviales est un problème pour l’agriculture et pour l’alimentation en eau potable. Elle affecte aussi les espaces marins dans lesquels se jettent les cours d’eau mais aussi ceux à proximité des centrales nucléaires.

Cette pollution est d’autant plus inquiétante que la nocivité de plusieurs des polluants en question ne s’atténue que très lentement et qu’il n’y a pas de seuil en dessous duquel ils seraient inoffensifs pour les êtres vivants et leurs descendances. C’est une violation manifeste de l’article L.210-1 du code de l’environnement.

Mais ces dégâts en conditions de fonctionnement normal peuvent être fortement accrus en cas de catastrophe naturelle ou industrielle. Un excès d’eau (inondation avec coupure des liaisons électriques ou destruction des moyens de pompage) ou un manque d’eau (obstruction de l’arrivée d’eau ou baisse conséquente du débit du cours d’eau) peuvent provoquer une fusion de « cœur » de réacteur. C’est ce qu’il s’est passé à Fukushima. Le résultat a été une contamination durable de l’environnement, des sols, des ressources en eau, des plantes et des aliments en général.

5/ La pollution chronique, chimique et radioactive, contamine durablement les milieux aquatiques. Cette pollution de cours d’eau et de leurs nappes alluviales est un problème pour l’agriculture et pour l’alimentation en eau potable. Elle affecte aussi les espaces marins dans lesquels se jettent les cours d’eau mais aussi ceux à proximité des centrales nucléaires.

Cette pollution est d’autant plus inquiétante que la nocivité de plusieurs des polluants en question ne s’atténue que très lentement et qu’il n’y a pas de seuil en dessous duquel ils seraient inoffensifs pour les êtres vivants et leurs descendances. C’est une violation manifeste de l’article L.210-1 du code de l’environnement.

Mais ces dégâts en conditions de fonctionnement normal peuvent être fortement accrus en cas de catastrophe naturelle ou industrielle. Un excès d’eau (inondation avec coupure des liaisons électriques ou destruction des moyens de pompage) ou un manque d’eau (obstruction de l’arrivée d’eau ou baisse conséquente du débit du cours d’eau) peuvent provoquer une fusion de « cœur » de réacteur. C’est ce qu’il s’est passé à Fukushima. Le résultat a été une contamination durable de l’environnement, des sols, des ressources en eau, des plantes et des aliments en général.

La production d’électricité nucléaire réduit inéluctablement la quantité et la qualité de l’eau nécessaire aux espèces vivantes. C’est ce dilemme qu’avait bien saisi le « maître de recherches » du CNRS qui alertait l’opinion publique par sa lettre au journal Le Monde publiée en juillet 1974.

Mais ce qu’il n’avait pas envisagé c’est qu’un excès ou un manque d’eau peut aussi provoquer une catastrophe nucléaire majeure. Plusieurs se sont produites en dépit de toutes les mesures « de sûreté ». Les centrales nucléaires, quelles que soient les précautions prises pour les construire et les exploiter, ne résistent pas à la force indomptable de l’eau et ne résistent pas non plus à son absence.

La production d’électricité nucléaire réduit inéluctablement la quantité et la qualité de l’eau nécessaire aux espèces vivantes. C’est ce dilemme qu’avait bien saisi le « maître de recherches » du CNRS qui alertait l’opinion publique par sa lettre au journal Le Monde publiée en juillet 1974.

Mais ce qu’il n’avait pas envisagé c’est qu’un excès ou un manque d’eau peut aussi provoquer une catastrophe nucléaire majeure. Plusieurs se sont produites en dépit de toutes les mesures « de sûreté ». Les centrales nucléaires, quelles que soient les précautions prises pour les construire et les exploiter, ne résistent pas à la force indomptable de l’eau et ne résistent pas non plus à son absence. Résistance à la Françatomique et débat public

Cinquante ans après Georges Vachaud, maître de recherches au CNRS, on peut déplorer que l'annonce du plan de « relance du nucléaire » n'ait eu que peu d'effet jusqu’à présent, en raison du climat de panique soulevé par le déclenchement de la guerre en Ukraine. La connaissance des dégâts sur l’eau des centrales nucléaires, en fonctionnement normal mais aussi en cas d’accident, devrait maintenant soulever des protestations énergiques, tant de la part des collectivités locales qui les subissent que de la communauté scientifique et des citoyen-ne-s en général. Comme l’indiquait le « maître de recherches » au CNRS,

« Est-il encore temps pour sauver le Rhône ?

Oui si nous sommes assez nombreux à prendre conscience de la réalité des faits, à faire la juste part entre les besoins à satisfaire et le coût qu'il nous faudra payer. »

Résistance à la Françatomique et débat public

Cinquante ans après Georges Vachaud, maître de recherches au CNRS, on peut déplorer que l'annonce du plan de « relance du nucléaire » n'ait eu que peu d'effet jusqu’à présent, en raison du climat de panique soulevé par le déclenchement de la guerre en Ukraine. La connaissance des dégâts sur l’eau des centrales nucléaires, en fonctionnement normal mais aussi en cas d’accident, devrait maintenant soulever des protestations énergiques, tant de la part des collectivités locales qui les subissent que de la communauté scientifique et des citoyen-ne-s en général. Comme l’indiquait le « maître de recherches » au CNRS,

« Est-il encore temps pour sauver le Rhône ?

Oui si nous sommes assez nombreux à prendre conscience de la réalité des faits, à faire la juste part entre les besoins à satisfaire et le coût qu'il nous faudra payer. »Pour plus d’informations :

Commentaires